FESTIVAL EN MADRID

Dua Lipa monta la discoteca perfecta en un Mad Cool con mucha nostalgia noventera

La cantante albanobritánica fue la gran estrella de la primera jornada del festival madrileño, que se quedó lejos del aforo completo

Una Janelle Monáe prodigiosa puso color a una cita en la que el público más adulto se reencontró con Garbage y The Smashing Pumpkins

Dua Lipa, rodeada de sus bailarines, en la primera jornada de Mad Cool. / Kiko Huesca - EFE

La primera jornada de esta nueva edición de Mad Cool tenía algo de combate de boxeo entre dos épocas y dos formas de entender la música. A un lado del ring, el presente con mucho futuro de un pop que hoy por hoy es femenino, empoderado, comprometido, hedonista e inevitablemente joven, con Dua Lipa, sobre todo, pero también Janelle Monáe, como principales representantes. En el otro lado de la lona, el pasado glorioso de cierta música popular, la que denominaremos ‘alternativa’: más bien masculina, atormentada, individualista y ya eminentemente viejuna. The Smashing Pumpkins y Garbage eran en esta cita su encarnación perfecta. 35.000 espectadores asistían, asfixiados de calor, a ese duelo entre dos combatientes poderosos, cada uno de ellos con sus encantos y sus flaquezas. Dos universos reunidos en un mismo recinto pero en dos escenarios diferentes: la música de hoy en el principal, el Mad Cool, y la de ayer en el segundo, ese que al que llaman Region of Madrid (nótese el inglés del nombre, y nótese también que por el recinto andaba su presidenta, Isabel Díaz Ayuso).

Si empezamos por lo importante, lo fundamental del primer día de festival era Dua Lipa, una de las grandes estrellas del pop mundial, y no decepcionó. Brindó la mejor versión posible de algo que no es exactamente un concierto, sino un espectáculo en el que todos los demás elementos (la escenografía, el baile, las proyecciones, los adornos como el confetti intermitente, en algún momento con forma de corazón) son totalmente imprescindibles, porque sin ellos no se sostendría. Lo habitual en el mainstream actual, vamos. Eso no quiere decir que las canciones sean malas, porque las de la albanobritánica son muy buenas. Pero en una cultura eminentemente visual, la música ya no es suficiente. Y en lo estético, Dua Lipa domina todos los resortes: hasta el último arqueo de su ceja es una obra de arte.

La cantante, de las pocas artistas que hoy en día puede mirar a los ojos a una Taylor Swift o a una Beyoncé, trajo a Madrid la versión sobria de su show, si se atiende a las crónicas que hablan de la pirotecnia que desplegó hace unos días en Glastonbury. Lució un solo outfit en todo el concierto, y en el escenario apenas había unas estructuras con escaleras y pasarelas por las que no dejaron de moverse ella y su cuerpo de baile. Las proyecciones, discretas y elegantes, distraían la atención lo mínimo de lo que era lo importante: el cuerpo, la cara y la voz, todos espectaculares en una artista que se acerca peligrosamente a la perfección. El debate sobre si ella canta durante todo el concierto o si hace playback en algunos momentos, bastante intensificado tras su actuación en el festival británico, lo obviaremos esta vez, porque es irresoluble. Al fin y al cabo, el pop actual tiene bastante de simulacro, y no está mal que así sea.

La cosa arrancó con el famoso parlamento de Easy Rider en el que Peter Fonda dice “queremos pasarlo bien, queremos hacer una fiesta” montado sobre esos teclados iniciales a lo Daft Punk de Training Season, uno de los hits de su último álbum. Lo que vino después fue un camino por todos los vericuetos del pop de masas actual, ese que es obligatoriamente bailable y cabalga a lomos de una electrónica que, si hace unos años era más latina (recordemos la afición por el dembow de la Dua Lipa de sus inicios, ya siete años atrás), desde hace un tiempo es cada vez más claramente house. Aquí la apuesta por ese sonido era tan evidente que en un momento dado la proyección que se veía en las pantallas era lo que sucedía en el escenario pero con estética de videocámara doméstica de los 90 y proyecciones de las caritas sonrientes del acid house: pasó con Pretty Please, uno de los temas de su disco anterior, Future Nostalgia, que es un viaje directo a las raves y los clubes de aquella época.

Antes de eso ya habían sonado temas como One Kiss (su rompepistas con Calvin Harris), Illusion, Levitating o la sentida These Walls, la que podríamos considerar su balada, en esta ocasión especialmente lenta y desnuda. Después llegaría otra andanada de hits incuestionables: New Rules, el mágico mash up bailable de canciones de Elton John Cold Heart, Happy For You (esa canción, colmo de lo civilizado, en la que se alegra de que una expareja esté tan bien con una nueva novia), Physical, Don’t Start Now o Houdini, el fin de fiesta perfecto. Lipa, admiradora de Almodóvar y de la escritora (y columnista de abril, el suplemento literario de este periódico) Alana Portero, con los que había cenado la noche anterior, dejó claro, en un castellano bastante decente, que le encantaba estar aquí: “La gente en España tiene muchísima luz y amor, me llenan de energía”, le dijo a un público entregado que no había dejado de disfrutar ni un minuto con la discoteca de lujo que se acababa de desplegar en un descampado hostil del sur de Madrid.

La reina de África

Mucho brillo, y no solo el de un sol inclemente, había tenido en ese mismo escenario, horas antes, Janelle Monáe. Lo de la artista de Kansas es, claramente, otra liga. Monáe puso en marcha hace algo más de una década un revolución en el ámbito del r’n’b, o si ampliamos el foco, en el de la música negra, y lo que ha venido a demostrar en Mad Cool es que ese proceso sigue vivo y está mejor perfilado que nunca. Salió al escenario pertrechada con el mismo vestido de flores multicolores (no un estampado, sino hecho con flores reales) que lució en Glastonbury, como si quisiera evocar la película Midsommar, y en su caso los cambios de atuendo sí que fueron frecuentes, acordes a la película por capítulos que se desarrollaba en el escenario.

Janelle Monáe (en el centro de la imagen) y su vestido de flores durante el concierto en Mad Cool. / Kiko Huesca - EFE

El primero se titulaba Mil versiones de uno y comprendía la parte más salvaje del show: su último disco, The Age of Pleasure, es una especie de gozoso homenaje a África y a los ritmos que han partido de ella. Después de una sorprendente introducción con aroma a marcha de Semana Santa, fue con Float, una de las canciones de ese álbum, con la que el concierto arrancó de verdad. En el disco la firma con Seun Kuti, uno de los hijos de Fela, el padre del afrobeat, pero aquí no necesitaba a nadie más que a su banda, un combo estrictamente femenino salvo por la cuota masculina que representa el guitarrista. Lo que pasó a partir de ahí fue magia, la que también pudo presenciar un invitado de lujo como el actor Will Smith. Del martilleo desbocado y bailón que es Chamapagne Shit, sorbos de espumoso francés incluido, pasó al rap de Django Jane, con la que hizo gala de un flow vertiginoso, y de ahí ese r’n’b clásico y elegante que despliega en Electric Lady.

En un momento dado se caló una boina roja como de las Panteras Negras, y en otro (cuando cantó Pynk) lució unos pantalones y un tocado rosas que claramente representaban sendas vulvas. Los mensajes LGTBIQ+, antirracistas y feministas estuvieron presentes en todo momento. “Estoy orgullosa de ser negra”, dijo en un momento dado, aunque no podía haber nadie que lo dudase. El final del show fue una especie de encuentro entre dos maestros, Michael Jackson y Prince, a los que rindió un homenaje clarísimo: los calcetines blancos y los bailes (moonwalk incluido) del primero; la corbata de lazo, la guitarra en ristre y el fraseo funk del segundo. Se fue con un mensaje político mientras sonaban los acordes de Tightrope, el que fue su primer hit hace más de una década: recordó los conflictos que asolan el planeta, de Gaza a Darfur, y le dijo al público que, aunque no podía indicar a quién votar, ella lo haría por la persona que mejor pudiera proteger a los que no desposeídos.

Si a Monáe le tocó pelear con un sol inclemente de 35 grados a las 19h, peor todavía lo había tenido Tom Odell, cuyo turno arrancaba a las 18h. Una papeleta difícil para un tipo pálido y sensible, autor de canciones melancólicas a las que les sienta mejor un atardecer. No es que el slot estuviera mal elegido, sino que este año, por los problemas suscitados con los vecinos, todo ocurre demasiado temprano en Mad Cool para que el festival acabe lo más pronto posible y se moleste lo mínimo. La prueba de esas horas tempranas es que al británico, un artista que tiene más oyentes que Rosalía, le debían de estar viendo apenas un par de miles de personas, las dispuestas a achicharrarse para escuchar temas sensiblones como la torturada Another Love o esa Black Friday que cantó a dúo con la megaestrella local Aitana.

Si contra el calor no se puede hacer nada salvo cambiar de fecha el festival, lo que la organización sí ha logrado resolver este año son los problemas de circulación en el recinto que el año pasado a punto estuvieron de causar algún disgusto grave. Esta vez, más allá de ese juego diabólico que es sortear las infinitas activaciones de marcas en forma de stands de diferentes formas, colores y sonidos, el espacio es diáfano, y uno se puede mover con facilidad de un escenario a otro, algo a lo que ayudará la reducción de aforo, que este año se ha limitado a 58.000 espectadores por día. La carpa dance llamada The Loop está muy bien refrigerada, lo que evita lipotimias entre los más bailones, y si uno es escrupuloso solo tendrá que desviar un poco la vista para no tener que ver la dichosa noria o ese espacio del patrocinador principal en el que a alguien le ha parecido buena idea llenar el suelo de arena, como para sentirse en un chiringuito de playa mientras suena música de verbena.

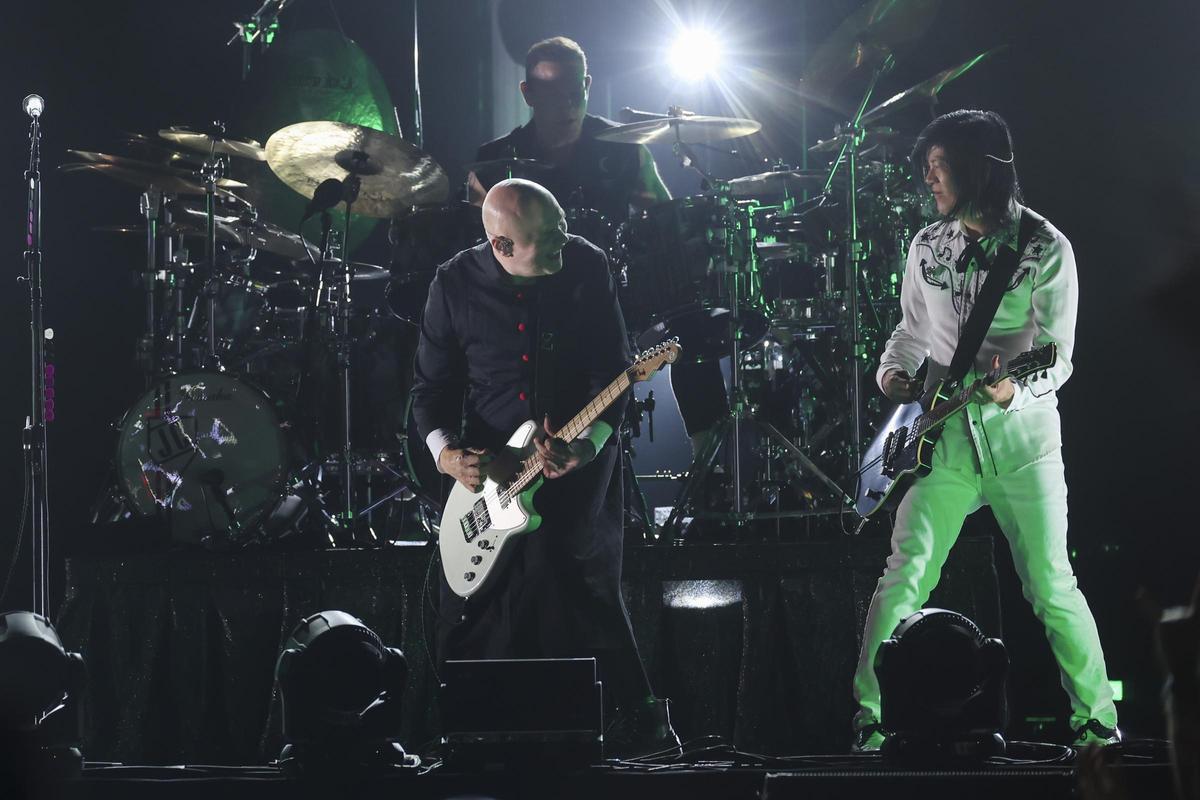

Billy Corgan (izda.) y James Iha, durante el concierto de The Smashing Pumpkins. / Kiko Huesca - EFE

Todas esas chorradas tan de los festivales recientes parecían chocarse de frente con los dos conciertos nostálgicos de la jornada: el de Garbage y el de The Smashing Pumpkins, ambos punto de encuentro de cuarentones que ya no están para andar dando vuelas en una noria. De los primeros fue encantadora su actitud como de estar de vuelta de todo. Su frontwoman, Shirley Manson, una personalidad de armas tomar, se esforzaba lo justo en entonar algunas de las canciones (aquí sí que no había playback) que sus compañeros, todos hombres, parecían fingir disfrutar. Pero daba igual, porque desplegaron un sonido, el de aquel momento en el que el rock alternativo se encontró con la cultura rave, del que siguen siendo uno de los grandes bastiones. Arrancaron cañeros con dos temas de los recientes, Godhead y Men Who Rule The World, pero los que esperaba el público con ganas (hacía 30 años que no tocaban por aquí, dijeron), y los que este se sabía, cantaba y bailaba, eran clásicos que fueron llegando después como Stupid Girl, I Think I’m Paranoid, Cherry Lips (con otro cariño para la comunidad LGTBIQ+), Only Happy When It Rains o Push It, con la que acabaron.

A The Smashing Pumpkins, aunque la suya haya sido siempre una propuesta más grande y ambiciosa que la de Garbage, les pasa algo muy parecido: es otra banda que encadenó éxitos y álbumes excepcionales entre los primeros noventa y los primeros dos miles, pero que a partir de ahí, y a pesar de que han vuelto a estar activos intermitentemente y a publicar un puñado de nuevos trabajos, no les ha vuelto a hacer caso nadie más allá de los más cafeteros. Por eso les volvió a ocurrir lo mismo: que sus hits clásicos (maravillas como Tonight, 1979, Disarm, Today o Adore) los coreaban miles de personas, y cuando tocaban las más recientes, esas que apuntan más al techno que al rock alternativo que contribuyeron a apuntalar en su día, se demostraba que el mojo ya no estaba ahí. Billy Corgan, eterno montapollos y antipático líder de la banda, no decía ni pío, dejando en manos de James Iha, otro de los fundadores de la banda, las labores de portavoz. Faltaba su legendaria bajista, D’arcy Wretzky, pero ella dice que después de las múltiples peleas, idas y venidas que tuvo la banda hace ya décadas, no la han vuelto a llamar. Era la única pieza que se echaba de menos para que el viaje nostálgico resultase perfecto.

- Eduardo Vasco, director del Teatro Español: “Tengo un máximo de dos direcciones al año, pero solo voy a cobrar una: joder, estamos muy bien pagados”

- Sigrid Nunez, la escritora en la que Almodóvar se ha basado para su último film

- Jann Haworth: Cómo crear con los Beatles la portada más célebre de la historia

- ‘Resacón en Las Vegas’: 15 años de una comedia descacharrante, acusada de plagiar a los Simpson y, hoy en día, incómoda

- ¿Son 17 minutos de aplausos garantía de un premio? Verdades y mentiras del 'aplausómetro' de Venecia

- Diccionario Mafalda: cosas que quizá no sabes de 'la nena' de Quino

- Broncano, primer asalto: 'Tengo mucho dinero, pero no gano 14 millones de euros al año

- Estas son algunas de las palabras que empiezan por W en español: ¿Las conoces todas?